实现中华民族伟大复兴的中国梦

——一带一路 中蒙文化交流 传播者 达兰. 古尔班

蒙古国,位于中国和俄罗斯之间,是一个幅员辽阔的内陆国家,同时也是当今世界能源、矿产和地下资源最丰富的地区之一。矿业是蒙古国重要的经济支柱,并作为兴国战略成为其国民经济发展的重要产业。近年来,伴随着中国企业“走出去”以及“一带一路”倡议的持续推进,蒙古国也成为中国矿业投资的热点地区。今天,我们要认识的就是一位旅蒙矿业投资经营者,在旅蒙的整整三十年间,他见证了中蒙矿业领域合作的历程和成就,也为两国民间友好交往和推动两国文化交流和做出了力所能及的贡献。他,就是达兰古尔班先生。

扎根蒙古大地 努力开拓事业

达兰古尔班,现任南戈壁资源有限公司首席执行官及执行董事、蒙古国中华总商会常务副会长、国际蒙古文书法家协会执行主席等职务。

1957年,达兰古尔班先生出生在内蒙古兴安盟,1974年至1977年曾在内蒙古乌拉特后旗当过知青。1976年,作为中国最后一批工农兵大学生的一员,他进入上海外国语学院阿拉伯语系学习,毕业之后被分配到中国社会科学院世界经济研究所工作。在社科院的五年正好赶上改革开放理论大探索、实践是检验真理的唯一标准大讨论,使他的经济、哲学知识有了质的提升。他常说感恩社科院的五年工作经历,学到许多东西,为日后的发展奠定了知识基础。

1985年1月,由于通晓阿拉伯语,又有英语基础,他调入中国有色金属对外工程承包公司(中色股份的前身),赴约旦、埃及、也门和伊拉克总承包项目现场担任专职翻译。

1990年8月,伊拉克入侵科威特,战争爆发。中国驻科威特大使馆组织指挥在科威特的六千多中国人取道约旦撤回国内,中色股份在科威特的 200多名员工也在撤退大军中。古尔班接受的任务是在巴格达附近的集结点提供中转后勤服务。清点人数时发现有三名员工撤退途中失散,古尔班再次受命带着救援小组驾车前往伊科边境,沿途寻找失散人员。战场近在咫尺,一路枪炮声不断,险象环生。经历生死考验,最终找回失散的工友,圆满完成任务。

从中东回国后,由于母语为蒙古语,1991年他被派往蒙古国开拓市场,随后被任命为中色股份驻蒙古国首席代表,长驻乌兰巴托,全权负责公司在蒙古国的一切事务。从此,蒙古的有色金属开发历史上有了属于古尔班的故事。

西乌尔特市,蒙古国苏赫巴托省首府,这里每年有近6个月的漫长冬季,全年最低温度超过零下40摄氏度。然而,这里却是锌矿资源的富集区。1992年,中色股份决定对这里的图木尔廷-敖包锌矿资源进行投资开发,而作为驻蒙古国首席代表,达兰古尔班开始了与蒙方进行合作谈判的曲折过程。通过“拉抽屉”式的反复交涉,1997年双方正式达成合作协议,并组建了鑫都矿业公司。达兰古尔班任副总经理(随后升任总经理),负责编制可研报告,设计工程方案,开展基建勘探,以及办理蒙古国的所有审批、开工许可等手续。2003年,经过全力以赴的努力,该项目终于开工建设。

2005年8月28日,图木尔廷敖包锌矿举行竣工投产仪式,时任蒙古国总统N.恩赫巴雅尔率财政部长、议员等蒙古国高官和中国驻蒙古国特命全权大使高树茂等贵宾出席。图木尔廷敖包锌矿的顺利投产,成为中国在蒙古国投资最大的矿山项目和最具影响力的中蒙合资企业,同时也标志着中色股份实现由单一的国际工程承包商向国际工程承包和国际投资开发两大主业的成功转型。能够参与并见证这个被两国政府称为“中蒙经贸合作典范”项目的全过程,并获得由蒙古国矿业部颁发的“矿业贡献奖”,达兰古尔班先生为此感到骄傲和自豪。

伴随着矿业转型升级,蒙古国也适时提出了“蒙古制造”的概念。在矿产业,拟把矿业原料低价出口变为经过冶炼加工的产品,提升附增值。然而,由于历史的原因,蒙古国在建设矿产品冶炼项目上存在着技术落后和投融资困难两大瓶颈,而中国则有着成熟的矿产品加工冶炼技术及巨大市场潜力和投资能力,两国可以优势互补,合作共赢。中国提出的“一带一路”倡议为双方矿业领域投资合作创造了巨大的发展空间,2014年,中蒙两国签署了合作备忘录。达兰古尔班先生敏锐地捕捉到这个即将来临的时代机遇,并于同年以中色股份驻蒙古国首席代表的身份牵头注册成立了“蒙古工业建设有限公司”,积极参与到当地的各项工程建设当中,打开了中色股份在蒙古建筑业的一扇新窗口。

矿产品深加工是蒙古国产业转型重要发展方向,达兰古尔班牵线促成了中蒙俄“铜冶炼尾气制硫磺”和中蒙“铜精矿氧压浸出”高科技合作,是铜冶炼行业世界领先技术。

与此同时,他还将投资目光积极转向农业领域,在蒙古国促成第一座有机无机复合肥厂,并引进中国北斗系统,在蒙古国推广智慧农牧业。2016年,蒙古国立农业大学授予达兰古尔班“荣誉博士”。

古尔班积极推动两国高端科技合作,为了解决铜冶炼尾气处理问题,促成中国、蒙古、俄罗斯三国冶炼尾气制硫磺的技术公关,取得中试成功。又撮合中国有色研究机构与蒙古合作进行铜精矿氧压浸出实验取得成功。这两项技术世界领先。

履新任职南戈壁资源CEO

2013年11月上旬,古尔班作为中有色蒙古总代表,在土木尔廷敖包锌矿接待南戈壁沙洲公司CEO杰斯汀,向他介绍中国有色和鑫都矿业公司。巧的是,七年后的2020年,达兰古尔班受聘于南戈壁沙洲公司的母公司-南戈壁资源公司,任首席执行官兼执行董事及健康环境安全和社会责任委员会主席,同时担任该公司多家附属公司的董事。

“团队、诚信、友爱、尊重”成为他们企业的价值观和企业文化,他在企业文化建设中注入更多的蒙古因素,营造出良好的工作氛围和认同感。

南戈壁资源是中资背景,是在多伦多、香港两地资本市场上市的公司,拥有独特的中国与蒙古两国元素的煤炭企业,大股东为央企。通过一带一路和蒙古的发展之路对接,将蒙古优质煤炭源源不断输往中国,可谓资源报国。

推动商会发展 力促中蒙友好

作为矿业投资经营者,达兰古尔班先生在蒙古国的建树有目共睹,因此,他也在当地华人商界产生了影响力和号召力,成为推动中资商协会发展的重要人物之一,历任蒙古国中华总商会副会长、常务副会长、秘书长。

蒙古国中华总商会积极打造集乡情平台、互助平台、信息平台、合作平台等为一体的交流中心。以家国情怀广泛凝聚同胞心,服务中资会员企业为宗旨,维护中资企业合法权益,在中资企业与政府、社会之间搭建沟通、合作的桥梁,树立在蒙中资企业和中国人的良好形象,效果显著。

为团结和接纳在蒙中资企业,引领中资企业遵守蒙古国的法律法规及风俗习惯,倡导中资企业合法经营、履行社会责任,维护中资企业的合法权益,促进中资企业间建立“公正、公平、互利、合作、团结、和谐”的内部关系,架构起中资企业与政府、社会之间沟通的桥梁,中华总商会责无旁贷。而达兰古尔班先生作为中华总商会的常务副会长兼秘书长,发挥了重要作用。

在商会中履任要职,对于达兰古尔班先生而言,是一种莫大的信任和荣耀,但同时更是一种沉甸甸的责任和使命。上任以来,他深入贯彻商会宗旨,扎实工作,积极配合历任会长,与理事会的同仁们共同为发展商会,服务侨商,推动中蒙经贸交流与合作,做了大量富有实效的工作。其中值得一提的是,在他参与和主持下,商会组织了近四十次与蒙古国有关的采矿、投资及生活的各项法律法规讲座、培训、研讨活动,使会员企业了解和遵守;多次邀请当地政府、移民局、商协会举办各类联谊活动,创造商机,增进友谊提供平台。2011年,他还参与发起成立了蒙古国内蒙古商会和内蒙古经济文化促进会,成为内蒙古向北开放的重要窗口。

达兰古尔班先生还积极致力于弘扬蒙古族文化、促进中蒙间的文化交流和共融。熟悉他的人都知道,达兰古尔班先生是“矿业圈里的文化人,文化圈里的有色人”。生活中,他有着洒脱不羁的文人情怀,工作闲暇时,他喜欢开着越野车,背着相机,在戈壁草原上信马由缰。这些年来,他走遍了蒙古国广袤的国土和乌兰巴托的大街小巷,拍摄了大量的精美图片,并主导出版了时空跨度达一百年的《乌兰巴托的过去和现在》画册。

古尔班喜爱音乐,是个音乐发烧友。他爱家乡爱祖国,为家乡做歌,用歌声赞美家乡美好生活。音乐无国界,音乐可以使人灵魂沟通。他赞助“蒙古元素”唱片出版S4乐队创作歌曲和专辑,支持各种文化演出活动。

他支持蒙文书法家举办“中蒙俄蒙古文书法展览”等活动,主持创立了国际蒙古文书法家协会,通过书法在中国内蒙古、蒙古国和俄罗斯布里亚特及卡尔梅克之间搭建起了文化桥梁,得到时任蒙古国总统的支持,且于2018年获得了由蒙古国教育文化科技体育部代表政府颁发的“杰出文化工作者”奖章及证书。2019年5月,他参与推动了“竖写的蒙古文”走进联合国大厦展出活动。

中华总商会出版《在蒙中国人看蒙古》画册,全部采用在蒙中国摄影爱好者的作品,表达中国人对蒙古国的美好视觉,达兰古尔班积极组织并投稿,该画册得到了中蒙读者的肯定和赞扬。

达兰古尔班先生还是一位称职的“中蒙民间友谊使者”,热心于中蒙两国人民的友好交往事业,以实际行动促进双方民相亲、情相近、心相通。由于在蒙古国深耕多年,政界、商界、社会名流中朋友众多,因而工作更有实效。同时,就国内媒体对蒙古国的认知错位,他会努力加以纠正,以亲身经历告诉人们一个真实的蒙古。

这些年来,无论走到哪里,达兰古尔班先生始终葆有对祖国和家乡的一片赤诚之心,并以高度的责任感和使命感积极投身到祖国和家乡的各项公益事业中。

2020年伊始,一场突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球,对全人类的健康和生命安全都造成了巨大的威胁。中国作为受疫情冲击较早的国家,最先投入了一场轰轰烈烈的抗疫保卫战。

湖北武汉疫情的严峻的时候,2020年1月28日,蒙古国中华总商会向会员企业发出了“向武汉新型冠状病毒肺炎疫区捐款的紧急倡议书”,号召大家积极奉献爱心支援武汉疫情重灾区,助力祖国人民抗击新冠病毒。倡议一经发布,便立即得到了会员企业及员工们的热情响应,大家纷纷慷慨解囊,截至30日中午,短短三天内商会70余家会员企业和个人共捐款近15万元人民币和1万个医用口罩,以实际行动表达了他们与祖国人民割舍不断的血脉之情。

2021年3月份以来,蒙古国疫情开始抬头。为感念此前蒙古国对中国的帮助、以实际行动支援蒙古国抗击疫情,商会又在会员中发起了“山水相连、守望相助”的募捐活动,先后向蒙古国捐助了价值数十万的抗疫物资。同时,针对疫情给中蒙两国经贸所造成的严重冲击,他还于7月23日参与组织了由商会主办、南戈壁资源集团协办、主题为“疫情下的中蒙经贸关系”的网络视频研讨会,与蒙古国乌兰巴托,中国北京、呼和浩特、沈阳等四地嘉宾共同探讨了“疫情时期中国经济和中蒙合作新机遇”、“新冠疫情对中蒙经济关系的影响”和“中蒙两国卫生健康共同体建设与合作抗疫”,从不同视角分析了疫情发展形势对两国经济合作的影响以及推动中资企业复工复产的机遇和途径。

也发生疫情且持续蔓延,为展现中国人民与蒙古国人民继续团结抗疫决心和信心,中华总商会再次向蒙古国进行了医疗物资捐赠,达兰古尔班先生代表商会,在蒙卫生部亲手将医疗物资清单和样品移交到了蒙古国卫生部国务秘书阿木尔扎尔格勒手中。移交仪式上,蒙古国卫生部和那莱赫区官员高度赞赏了中华总商会的善举并表达了诚挚的感谢,同时还向商会颁发了捐赠证书。

在蒙古国,中资企业几百家所涉及行业多以矿山,治金工厂制造绿色产业链等。对于这些企业员工在国内也是南北东西,生活习俗语言差异都有很大不同,针对此现状他发挥专业特长,根据蒙古国的政策和法令,民宿民风,多次安排组织各企业华人员工进行学习培训。帮助和了解熟知当地的法令法规。蒙古族人风土人情,对企业员工教育不仅热爱祖国,更要遵守当地的法律法规。团结蒙族兄弟,使华人企业在蒙古国树立了中资企业的良好规范与形象。更为中蒙贸易的往来增添了新的活力和贡献,给当地蒙族兄弟提供就业岗位众多。2022年在疫情期间以中华商会为主导,多次组织救援物资多达数十次,包括生活用品,医疗用具和药品,生产资料等……对疫情期间在外的华人多次伸出援助之手。联合中国领事馆为在蒙华人解忧排难。解决实际问题,救助了数百名余人。他以无私热忱的情怀对待每一位身边的人。他为异国他乡的企业和员工们所做的一切,受到了很多人的赞赏和表彰。

这些年来,达兰古尔班怀着对蒙古草原的深厚情怀奋斗在蒙古国,积极推动着中蒙两国间商贸合作与文化交流,以一颗赤诚之心为促进中蒙两国的民间友好交往做出了贡献,因此,他也获得了来自社会各界的不少殊荣,今年(2021)6月29日,他还荣幸地荣获了由蒙古国总统奖授的“友谊勋章”,这些对他的人生无疑是个最好的注解。

然而,面对这一系列荣誉,达兰古尔班先生没有载誉自满,作为一名勇敢的矢志前行者,定会奔向更加美好的未来!

蒙古高原深处的神秘遗迹:

鹿石、Khirigsuur、石堆墓与石板墓

2025.2.20.SUN

摘要:本文深入探讨了分布在蒙古高原广袤草原上的鹿石、Khirigsuur、石堆墓与石板墓等神秘遗迹。详细阐述了各类遗迹的文化特质、年代范围及其与中国历史年代的对应关系,分析了它们之间的异同点、文化关联性及相互影响。同时,探讨了这些遗迹和文化所存在的区域,包括地域分布、年代对应、文化交流等。还依据遗迹分布对当时人口流动情况进行了推测,并进一步分析了当时的社会形态和结构。最后指出这些遗迹是古代游牧民族智慧与文化的结晶,对研究古代草原文明具有重要意义。

这几种文化曾存在于蒙古高原,以大漠为界,在漠北形成东西走向的宽带状生态环境,如图所示草原、林地草原地带,东起兴安岭西坡,西至阿尔泰山脉西段广袤的草原上。

一、引言

在历史的漫漫长河中,蒙古高原宛如一座巨大的文化宝库,留存着众多神秘的遗迹。鹿石、Khirigsuur、石堆墓与石板墓等独特遗迹,犹如岁月的使者,承载着古代文明的珍贵记忆,见证了蒙古高原上数千年的风云变迁。这些遗迹不仅是古代游牧民族生活的物质见证,更是解读他们信仰、社会结构和文化交流的关键密码。深入研究这些遗迹,对于我们全面了解古代草原文明的发展脉络和内在机制具有至关重要的意义。

二、各类遗迹的文化特质与年代

(一)鹿石

鹿石群(2024.8后杭盖省)

1. 文化特质

鹿石是亚欧草原文化中极具代表性的独特碑状石刻。其雕刻艺术别具一格,典型鹿石上雕刻的鹿具有喙状咀、梳状角的图案化造型,同时还伴有牛、马、羊、熊等动物形象;非典型鹿石则雕刻有圆环、连点以及刀、剑、弓等器物纹样。这些雕刻线条简洁流畅,具有抽象和图案化的风格,充分反映了古代工匠独特的审美和艺术表现手法。大多数学者认为鹿石与原始萨满教密切相关,体现了古代游牧民族对自然的崇拜。例如,其面东而立的朝向可能反映了对太阳的崇拜,而鹿纹等图案可能是沟通天地与人的媒介,具有深刻的宗教象征意义。

鹿石(后杭盖省, 2024.8),鹿的雕刻非常清晰

2. 年代

鹿石的年代跨度较大,大致为公元前 2000 年至公元前 700 年左右。这一时期大致对应中国的夏朝(约公元前 2070 年 - 约公元前 1600 年)到春秋时期(公元前 770 年 - 公元前 476 年)。在夏朝时,中国中原地区处于早期国家形成和发展阶段,而鹿石文化在草原地区逐渐兴起;到了春秋时期,中原地区诸侯纷争,文化繁荣,而鹿石文化在蒙古草原上已走过了漫长的发展历程,开始逐渐衰落。

是我所见过的最西边的鹿石(阿尔泰山脉深处 2019.7)

(二)Khirigsuur(赫列克苏尔)

1. 文化特质

Khirigsuur 是青铜时代一种独特的埋葬建筑群。其建筑布局独特,中心是较大的石堆,外围由石块围出近方形或环形的石围墙,部分有双层围墙,围墙上还有圆形或方形的小石堆,石堆与围墙之间有射线状小路径。这种独特的建筑布局可能与祭祀或某种特定的宗教仪式有关。较大型的赫列克苏尔内往往竖立着鹿石,说明二者在文化上存在紧密联系,可能共同服务于当时的宗教或丧葬活动。

Khirigsuur (后杭盖省2024.8),规模宏大。无人机航拍,每个点就是一个墓

2. 年代

其年代为公元前 2 千纪至前 1 千纪,即公元前 2000 年 - 公元前 1000 年左右,沿用时间较长,有些在突厥时期(公元 6 世纪 - 8 世纪)仍发挥祭祀功能。这一时期对应中国的夏朝到西周时期(公元前 1046 年 - 公元前 771 年)。夏朝时,中国处于早期文明的探索阶段;商朝(约公元前 1600 年 - 约公元前 1046 年)青铜文化高度发达;西周时期,政治上实行分封制,文化上礼乐制度完备。而赫列克苏尔在草原地区作为一种独特的文化遗迹,见证了当时游牧民族的生活和信仰。

(三)石堆墓

1. 文化特质

石堆墓的结构特征明显,墓葬主体由砾石或片石堆积而成,外部围有以砾石或片石铺砌成的石围。这种结构可能具有一定的防护和标识作用,同时也体现了当时人们的建筑技术和丧葬观念。石堆墓常常与鹿石共同分布在同一区域,二者在文化上相互关联,可能共同构成了当时的丧葬或祭祀体系。

石堆墓(后杭盖省,2024.8)

2. 年代

石堆墓的年代跨度也较大,大致从青铜时代(约公元前 2000 年 - 公元前 500 年)开始出现,一直延续到较晚的时期。对应中国从夏朝到春秋战国时期。在这一漫长的历史时期,中国中原地区经历了朝代的更迭和文化的演变,而石堆墓在草原地区则反映了游牧民族相对独立的文化发展脉络。

这是我所见过的最西边的石堆墓(阿尔泰山脉深处2019.7)

(四)石板墓

1. 文化特质

石板墓的墓葬结构规范,大多数成群出现,呈南北向成排分布。墓葬通常是在竖穴土坑内埋葬由薄石板做成的石棺,部分只有竖穴土坑,墓穴外用侧立的石板围出长方形围墙并加固。这种规范的墓葬结构体现了当时社会一定的组织性和丧葬习俗的稳定性。随葬品主要为青铜武器、工具和装饰品,还有少量骨器以及动物的头骨、肩胛骨和胫骨等。青铜器物与中国北方系青铜器有相似之处,反映了当时不同地区之间的文化交流。

我所见最靠北的石板墓 (布里亚特共和国东部草原,2016.9)

上世纪八十年代苏联专家在布里亚特地区做过许多考古挖掘,其成果是到目前为止这方面的主要研究成果。

2. 年代

根据碳十四年代测定,其年代范围相当于中国西周至战国时期(公元前 1046 年 - 公元前 221 年)。西周时期,中国实行分封制,文化上强调礼乐制度;春秋时期,诸侯纷争,百家争鸣;战国时期,各国变法图强,兼并战争频繁。而石板墓文化在草原地区发展,与中原地区在文化上既有区别又存在一定的交流和互动,其随葬品中的青铜器物就是文化交流的例证。

三、各类遗迹的异同点分析

(一)相同点

1. 地域分布

图片来自网络

它们主要分布在于蒙古高原的广袤草原地带,特别是蒙古杭盖山地草原、俄罗斯贝加尔湖地区比较集中。其部分向西延伸到中国新疆阿勒泰地区。再向西跨过阿尔泰山脉北部,延伸到俄罗斯阿尔泰地区和哈萨克斯坦东北部。很显然是在一定的地理纬度上,即蒙古高原寒带草原和林地草原。这种地域上的集中分布反映了它们受到相似的自然环境和古代游牧文化圈的影响。这些文化现象从分布看,在带状漠北广袤的草原上中段密集,两端减少,兴安岭方向这种现象更明显。

图片来自网络

2. 文化关联性

它们在文化上相互关联,常常共同出现于同一遗址中。比如鹿石大多发现于石堆墓墓地,较大型的赫列克苏尔内往往也竖立着鹿石,这表明它们可能共同服务于当时的宗教、丧葬或其他社会活动,是同一文化体系下不同功能或象征的体现。

3. 年代跨度

这些遗迹的年代都有一定的跨度,且部分时段相互重叠。它们大多起源于青铜时代(约公元前 2000 年 - 公元前 500 年),并在一定时期内持续发展演变。虽然不同遗迹的具体年代范围有所差异,但都反映了古代草原游牧民族在较长历史时期内的文化传承和发展。

4. 遗迹名称 | 大致年代范围 | 对应中国历史年代 |

鹿石 | 公元前 2000 年 - 公元前 700 年左右 | 夏朝(约公元前 2070 年 - 约公元前 1600 年) - 春秋时期(公元前 770 年 - 公元前 476 年) |

Khirigsuur(赫列克苏尔) | 公元前 2000 年 - 公元前 1000 年左右,部分沿用至突厥时期(公元 6 世纪 - 8 世纪) | 夏朝 - 西周时期(公元前 1046 年 - 公元前 771 年) |

石堆墓 | 约公元前 2000 年 - 公元前 500 年开始出现并延续 | 夏朝 - 春秋战国时期(公元前 770 年 - 公元前 221 年) |

石板墓 | 相当于中国西周至战国时期(公元前 1046 年 - 公元前 221 年) | 西周(公元前 1046 年 - 公元前 771 年) - 战国时期(公元前 475 年 - 公元前 221 年) |

6. 反映游牧文化

它们都是古代游牧民族文化的重要见证,从不同方面反映了当时游牧民族的生活方式、宗教信仰、社会组织和艺术审美等。例如,随葬品中的动物骨骼、青铜武器和工具等,都与游牧生活密切相关;而遗迹的建筑形式和雕刻图案等,可能蕴含着游牧民族对自然、神灵的崇拜和信仰。

(二)不同点

1. 外观形态

o 鹿石是一种碑状石刻,通常独立矗立在草原上,以其上雕刻的鹿纹及其他动物纹、器物纹等为显著特征。其形状较为规整,一般为柱状,高度和宽度不一。

o Khirigsuur 以中心较大的石堆和外围的石围墙为主要特征,石围墙呈近方形或环形,部分还有双层围墙和射线状小路径,整体布局较为复杂,占地面积较大。

o 石堆墓主要由砾石或片石堆积而成的墓葬主体和外部的石围组成,外观上呈现为一个石堆被石围环绕的形态,规模大小不一。

o 石板墓在竖穴土坑内有由薄石板做成的石棺,墓穴外用侧立的石板围出长方形围墙,成群成排分布,整体排列较为规整。

2. 功能用途

o 鹿石其确切功能尚无定论,但大多认为与宗教信仰有关,可能是原始萨满教的产物,具有祭祀、象征等功能,也可能与图腾崇拜或记录部落信息有关。

o Khirigsuur 一般认为是青铜时代的祭祀建筑群,可能用于举行大型的宗教仪式或祭祀活动,部分在后期仍发挥祭祀功能。

o 石堆墓主要是作为墓葬使用,是古代游牧民族埋葬死者的地方,反映了当时的丧葬习俗和社会等级制度。

o 石板墓同样是墓葬形式,但从随葬品等方面来看,可能还具有一定的身份标识和文化传承的功能,通过随葬品的种类和数量体现死者的地位和所属部落的文化特色。

3. 雕刻与装饰

o 鹿石以雕刻艺术为主要特色,雕刻内容丰富多样,包括鹿、牛、马等动物图案以及刀、剑、弓等器物图案,线条简洁流畅,具有抽象和图案化的风格。

o Khirigsuur 较少有雕刻装饰,主要以其独特的建筑布局和结构来体现文化内涵。

o 石堆墓一般没有明显的雕刻或装饰,主要依靠石堆和石围的堆积方式来展现其特征。

o 石板墓石板上偶尔可能会有简单的刻痕或图案,但相较于鹿石,其雕刻和装饰相对较少且简单。

4. 随葬品特征

o 鹿石目前尚未发现与鹿石直接相关的大量随葬品,其文化内涵主要通过雕刻图案来体现。

o Khirigsuur 多数石堆下发现有兽骨,但迄今只发现 1 件青铜器,随葬品相对较少。

o 石堆墓随葬品的种类和数量因墓葬规模和年代而异,可能包括青铜器、陶器、石器等,反映了当时的物质文化水平和社会经济状况。

o 石板墓随葬品主要为青铜武器、工具和装饰品,还有少量骨器以及动物的头骨、肩胛骨和胫骨等,具有鲜明的游牧文化特色,且其青铜器物与中国北方系青铜器有相似之处,反映了文化交流的特点。

四、各类遗迹的文化关联性及相互影响

(一)文化关联性

1. 空间分布关联

它们主要分布于蒙古高原草原地带,包括蒙古中北部、俄罗斯贝加尔湖地区、阿尔泰共和国林地草原,以及中国新疆阿勒泰地区、哈萨克斯坦东北部,在这些广阔的地带,它们常常共同出现在同一遗址中。例如在蒙古国的一些草原遗址里,既能看到赫列克苏尔的石堆和石围墙建筑,旁边也可能分布着石堆墓,并且石堆墓周边或许还矗立着鹿石;石板墓在蒙古和俄罗斯贝加尔湖周边等区域也和其他几种遗迹有一定的空间共存关系,这种空间上的集中分布暗示它们可能属于同一文化体系。

2. 年代发展关联

这些文化大多起源于青铜时代,且年代跨度有部分重叠。在漫长的历史进程中,它们共同见证了古代蒙古高原草地游牧民族文化的发展与变迁。比如鹿石和石堆墓,从青铜时代早期开始出现并延续发展,在发展过程中相互影响、相互依存,反映了当时文化社会发展的连续性和传承性。

3. 功能用途关联

它们在功能上有一定的关联性,都与古代游牧民族的宗教信仰、丧葬习俗等密切相关。鹿石可能具有祭祀、象征等宗教功能;赫列克苏尔一般被认为是祭祀建筑群;石堆墓和石板墓则是主要的墓葬形式。这些功能相互配合,构成了古代游牧民族社会生活和精神世界的一部分。例如,鹿石可能矗立在石堆墓或赫列克苏尔附近,起到引导灵魂、沟通神灵等作用,与墓葬和祭祀活动紧密结合。

Khirigsuur与鹿石共存(后杭盖省,2024.8),以旅行车做参照物,可以看到这个遗迹规模非常大

(二)相互影响

1. 建筑形式影响

o 赫列克苏尔对石堆墓的影响:赫列克苏尔以中心石堆和外围石围墙为主要特征的建筑布局,可能为石堆墓的发展提供了一定的借鉴。石堆墓在发展过程中,可能受到赫列克苏尔的启发,逐渐形成了用石围环绕石堆的结构,这种结构不仅增强了墓葬的稳定性和标识性,也可能蕴含着一定的宗教或文化意义。

o 石板墓与石堆墓的相互影响:石板墓的竖穴土坑和石棺结构,与石堆墓有一定的相似之处。在长期的发展过程中,两者可能相互学习和改进。例如,石堆墓可能借鉴了石板墓用石板构建墓葬的方式,来增强墓葬的坚固性;而石板墓也可能从石堆墓的石堆堆积方式中获得启示,在墓葬外观或周边设置上进行调整。

2. 宗教文化影响

o 鹿石对其他文化的影响:鹿石作为可能与原始萨满教相关的文化遗迹,其宗教象征意义可能影响了赫列克苏尔、石堆墓和石板墓的建造和使用。鹿石上雕刻的动物图案和器物纹样可能代表着某种神灵或超自然力量,赫列克苏尔在进行祭祀活动时,可能会以鹿石为精神寄托,赋予祭祀更深刻的宗教内涵;石堆墓和石板墓在选址和布局上,也可能会考虑与鹿石的位置关系,以获得神灵的庇佑。

o 整体宗教氛围的相互强化:这几种文化共同营造了古代草原游牧民族的宗教氛围。它们在同一区域内相互依存、相互呼应,使得宗教信仰在整个社会中得到更广泛的传播和强化。例如,赫列克苏尔的祭祀活动、石堆墓和石板墓的丧葬仪式都可能围绕着鹿石所代表的宗教观念展开,进一步巩固了宗教在人们生活中的地位。

3. 艺术风格影响

o 鹿石雕刻艺术的传播:鹿石上独特的雕刻艺术风格,如简洁流畅的线条、抽象图案化的动物造型等,可能对其他文化的装饰和艺术表现产生了影响。石堆墓和石板墓中的随葬品,如青铜器、陶器等,可能借鉴了鹿石的雕刻技法和图案元素,使其装饰更加精美和富有文化内涵。

o 文化交流促进艺术融合:这几种文化在相互影响的过程中,促进了艺术风格的融合。不同文化之间的交流和互动,使得艺术元素不断传播和演变,形成了具有地域特色的艺术风格。例如,赫列克苏尔的建筑装饰、石堆墓和石板墓的随葬品造型等,都可能融合了多种文化的艺术特点,展现出古代草原文化的多元性和丰富性。

五、各类遗迹与中国的关联

(一)地域分布关联

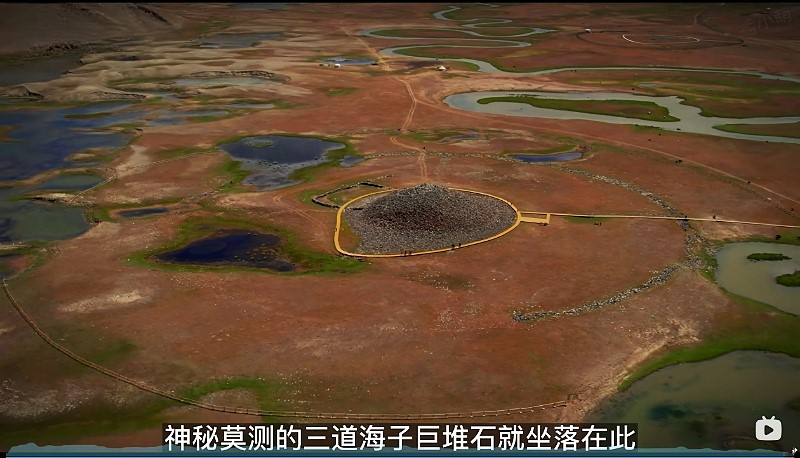

鹿石在中国新疆阿勒泰地区的青河县三道海子夏牧场较为集中出现;石堆墓在新疆青河县查干郭愣乡三海子夏牧场也有分布。这表明中国的部分地区处于这些草原文化的传播范围之内,是该文化圈的一部分。新疆地区位于古代丝绸之路的重要节点,是东西方文化交流的重要通道。这些草原文化遗迹在中国新疆的存在,说明该地区在古代是草原文化与其他文化交流融合的前沿地带,需要加以研究和发现。

(二)年代与历史时期关联

这些文化的年代与中国历史的某些时期相对应。鹿石大致存在于公元前 2000 年至公元前 700 年,对应中国的夏朝到春秋时期;Khirigsuur 主要年代为公元前 2000 年至公元前 1000 年,与中国的夏朝到西周时期相当;石堆墓从青铜时代开始出现并延续,对应中国从夏朝到春秋战国时期;石板墓相当于中国西周至战国时期。这种年代上的对应关系为研究不同地区在同一历史时期的文化发展提供了对比和参考。它们在中国境内的遗迹见证了中国古代边疆地区在不同历史时期的发展变化。在这些文化存在的时期,中国中原地区经历了朝代的更迭和文化的演变,而边疆地区的这些草原文化遗迹则反映了当地独特的文化发展脉络,以及与中原文化可能存在的交流与互动。

(三)文化交流与影响关联

1. 随葬品体现文化交流

石板墓中随葬的青铜器与中国北方系青铜器有很多相似之处,这表明当时这些草原文化与中国北方地区存在文化交流。这种交流可能是通过贸易、迁徙、战争等多种方式进行的,不同地区的文化元素相互传播和融合,促进了文化的发展和创新。

2. 宗教与信仰的相互影响

鹿石可能与原始萨满教有关,而萨满教在中国北方一些少数民族中也有流传。这种宗教信仰上的相似性可能反映了文化之间的相互影响和传承。中国古代的宗教信仰和哲学思想也可能通过文化交流对这些草原文化产生一定的影响。

神秘的高原文化

这些文化遗迹的发现和研究,将为考古学提供了新的研究对象和领域。期待解开匈奴之前蒙古高原的其神秘面纱,填补历史空白。也许这些文化可能对蒙古高原的民族形成和发展产生了一定的影响,至少游牧生产生活方式延续到近代。

(以上为个人的观感,供娱乐消遣,不做严肃的历史论述。)